Legenda || kolocokronews

Ketika Moral dan Pemujaan Dewa Menyatu di Tanah Jawa

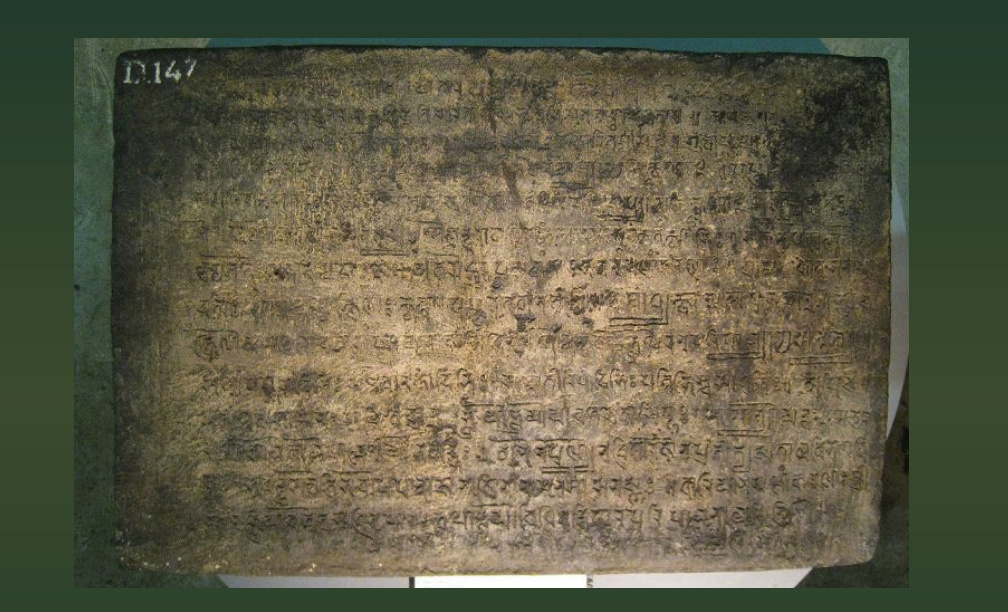

Di tengah hamparan sawah dan reruntuhan candi di lereng selatan Merapi, berdiri saksi bisu dari masa silam: batu-batu bertulis yang mengisahkan kebijaksanaan, iman, dan tata kehidupan. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno — seperti Kalasan, Kelurak, dan Kayumwungan (Karangtengah) — bukan sekadar naskah batu beraksara asing. Ia adalah cermin jiwa sebuah bangsa yang sejak awal telah memadukan ajaran moral dan pemujaan terhadap dewa dalam denyut kehidupannya.

Bagi para ahli sejarah, prasasti-prasasti ini bukan hanya data arkeologis. Mereka adalah fragmen jiwa Nusantara, di mana kekuasaan, kebajikan, dan spiritualitas berpadu menjadi satu kesatuan harmoni — layaknya gamelan yang mengalun lembut di tengah doa dan dharma.

Prasasti Kalasan” Persembahan untuk Dewi Tara dan Kedamaian Sanggha

Prasasti Kalasan” Persembahan untuk Dewi Tara dan Kedamaian Sanggha

Kisah ini bermula pada tahun 700 Saka (778 Masehi), ketika Rakai Panangkaran, penguasa dari Dinasti Syailendra, mengeluarkan sebuah titah mulia. Menurut catatan , sang raja memerintahkan pembangunan sebuah bangunan suci untuk Dewi Tara, sosok agung dalam ajaran Buddha Mahayana. Bangunan itu kini dikenal sebagai Candi Kalasan, salah satu monumen keagamaan tertua di Jawa Tengah.

Namun, di balik arca dan batu pualamnya, tersimpan pesan kemanusiaan yang luhur. Prasasti Kalasan menyebut bahwa desa Kalasan dihadiahkan kepada para biksu (sanggha) sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan spiritual dan pendidikan agama. Tindakan ini menandakan bahwa kekuasaan tidak hanya digunakan untuk kemegahan duniawi, melainkan juga untuk menjaga kesejahteraan rohani rakyat.

Namun, di balik arca dan batu pualamnya, tersimpan pesan kemanusiaan yang luhur. Prasasti Kalasan menyebut bahwa desa Kalasan dihadiahkan kepada para biksu (sanggha) sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan spiritual dan pendidikan agama. Tindakan ini menandakan bahwa kekuasaan tidak hanya digunakan untuk kemegahan duniawi, melainkan juga untuk menjaga kesejahteraan rohani rakyat.

Kalimat-kalimat dalam prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pranagari itu menyingkap nilai dharma: bahwa raja adalah pelindung moral dan spiritual bangsanya. Dewi Tara, yang melambangkan welas asih dan kebijaksanaan, menjadi simbol keseimbangan antara kekuatan dunia dan dunia batin.

Prasasti Kelurak”Manjusri, Sang Cahaya Kebijaksanaan

Prasasti Kelurak”Manjusri, Sang Cahaya Kebijaksanaan

Empat tahun kemudian, di dataran Prambanan yang subur, lahirlah Prasasti Kelurak berangka tahun 704 Saka (782 M). Menurut laporan Budaya-Indonesia.org dan Kompas, prasasti ini memuat perintah dari Raja Indra (Sri Sanggramadhananjaya) untuk membangun arca Manjusri, Bodhisattva kebijaksanaan.

Manjusri, dalam ajaran Buddha Mahayana, dipandang sebagai perwujudan kesadaran dan pencerahan yang menuntun manusia keluar dari kegelapan batin. Dalam teks prasasti, bahkan disebut bahwa kebijaksanaan Manjusri disamakan dengan kebesaran Brahma, Wisnu, dan Siwa — sebuah isyarat akan sinkretisme agama Hindu dan Buddha yang telah hidup harmonis di tanah Jawa.

Prasasti ini diyakini berkaitan erat dengan pembangunan Candi Sewu, kompleks suci Buddhis terbesar di kawasan Prambanan. Di sana, arca Manjusri menjadi lambang pemersatu dua aliran besar kepercayaan, serta simbol kebajikan yang menyatukan rakyat di bawah panji dharma.

Melalui prasasti Kelurak, kita melihat bahwa ajaran moral tidak lahir dari larangan, melainkan dari pencerahan. Bahwa kekuasaan sejati, sebagaimana ditulis para leluhur, hanya akan langgeng bila berakar pada kebijaksanaan dan kasih.

Prasasti Kayumwungan”Devosi, Tanah Sima, dan Dharma Pemerintahan

Prasasti Kayumwungan”Devosi, Tanah Sima, dan Dharma Pemerintahan

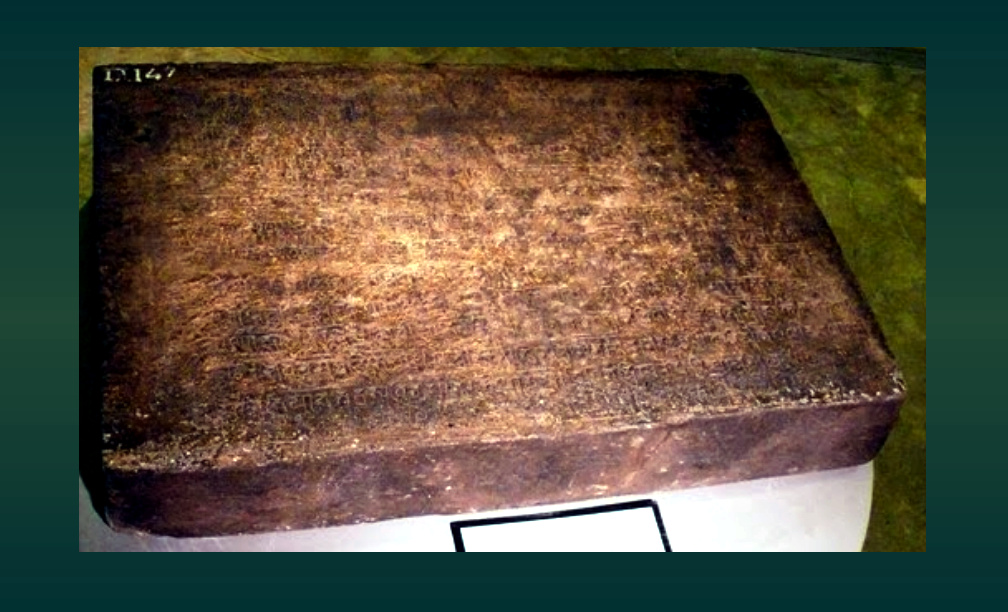

Zaman terus bergulir hingga awal abad ke-9. Di Temanggung, ditemukan sebuah prasasti yang mempertegas hubungan antara keimanan dan pemerintahan. Ia dikenal sebagai Prasasti Kayumwungan atau Prasasti Karangtengah, bertanggal 746 Saka (824 M).

Sumber dari Kemdikbud menjelaskan bahwa prasasti ini memuat dua bahasa: baris awal menggunakan Sanskerta, sementara bagian akhir memakai bahasa Jawa Kuno. Pergantian bahasa ini melambangkan peralihan dari pengaruh India menuju jati diri Jawa yang kian menguat.

Dalam teksnya, disebutlah Putri Pramodhawardhani, putri Raja Samaratungga dari dinasti Syailendra, yang meresmikan bangunan suci bernama Jinalaya dan Venuvana. Selain sebagai tanda bakti kepada ajaran Buddha, tindakan sang putri juga memiliki makna sosial: Rakai Patapan Pu Palar menetapkan sawah sebagai tanah sima, yaitu tanah bebas pajak untuk pembiayaan pemeliharaan kuil dan kesejahteraan para biksu.

Di sinilah, nilai moral pemerintahan menemukan bentuknya. Pemujaan tidak berhenti di altar, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata — memberi ruang bagi rakyat dan pendeta untuk hidup damai di bawah lindungan raja yang adil.

Cermin Jiwa Jawa”Ketika Agama dan Etika Menjadi Satu

Ketiga prasasti ini — Kalasan, Kelurak, dan Kayumwungan — merupakan mozaik utuh dari pandangan hidup Jawa kuno. Setiap ukiran batu mengandung filosofi mendalam: bahwa kekuasaan tanpa moral adalah kehampaan, dan agama tanpa kepedulian sosial hanyalah ritual kosong.

Di masa Mataram Kuno, ajaran moral dan pemujaan terhadap dewa tidak pernah dipertentangkan. Ia berjalan beriringan, saling melengkapi seperti langit dan bumi. Raja bukan hanya simbol kekuasaan politik, melainkan juga penjaga dharma — pelindung nilai-nilai keadilan, kasih, dan kesucian.

Prasasti-prasasti itu menjadi fondasi awal bagi pandangan hidup Nusantara: bahwa keseimbangan dunia hanya bisa tercapai bila manusia menjaga hubungan harmonis antara dirinya, alam, dan Sang Pencipta.

Warisan Abadi dari Batu-Batu Sunyi

Kini, lebih dari seribu tahun kemudian, batu-batu itu masih berdiri. Aksaranya mungkin pudar, namun maknanya tetap abadi. Di tengah dunia modern yang sering lupa akan akar moralitasnya, prasasti-prasasti Mataram Kuno seolah berbisik lembut:

“Hormatilah kebijaksanaan, bukan hanya kekuasaan.

Peliharalah welas asih, bukan hanya keagungan.

Karena di situlah jiwa Nusantara bersemayam.”

Dari Kalasan hingga Temanggung, dari Tara hingga Manjusri, dari Simha hingga Sanggha — sejarah Jawa Kuno mengajarkan bahwa iman sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari kasih, diwujudkan dalam dharma, dan diabadikan dalam batu.

(Ant).